※近日中に日本語、英語、中国語の解説動画を公開します!

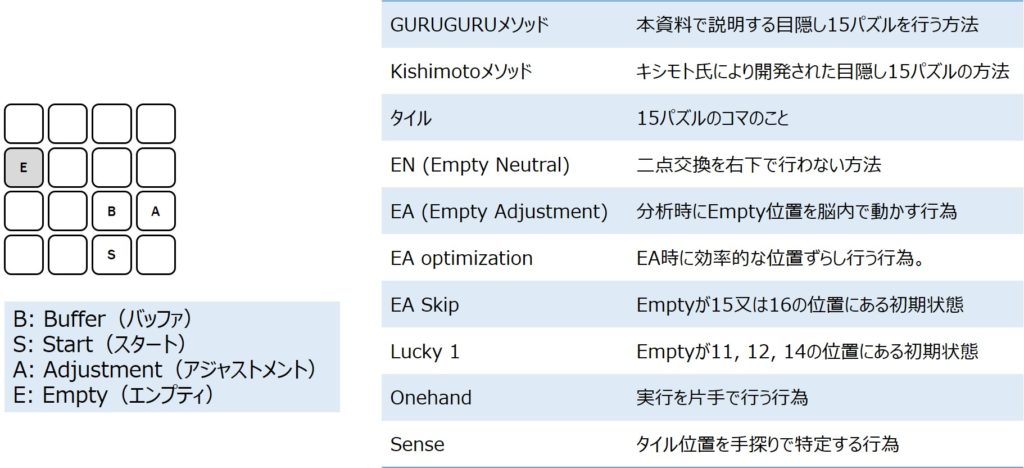

目隠し15パズル用語

試技の流れ

- 脳内移動(Empty Adjustment)

- 分析、数列生成

- 記憶(場所法)

- 目隠し装着

- 実行(ぐるぐるメソッド)

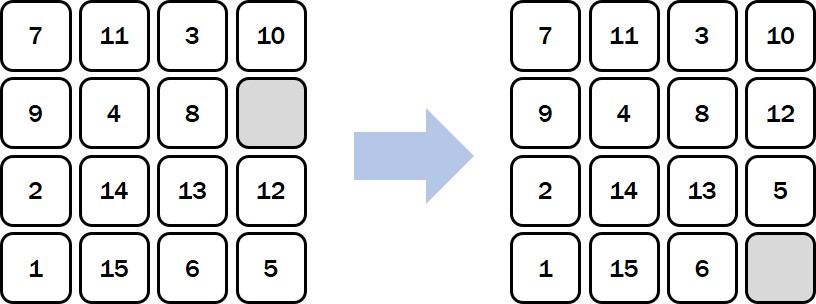

脳内移動(Empty Adjustment)

試技が始まるとタイルを移動させることはできません。右下の位置(16の位置)にEmptyがくるように、思考の中でタイルを動かしてください。

なお初期状態において右下(16の位置)がEmptyの場合があります。この状態を「EA Skip」と呼びます。また初期状態において11、12、14の位置がEmptyの場合は脳内移動が必要なタイルが一つだけです。この状態をLucky 1と呼びます。

以下、脳内移動された状態で説明します。

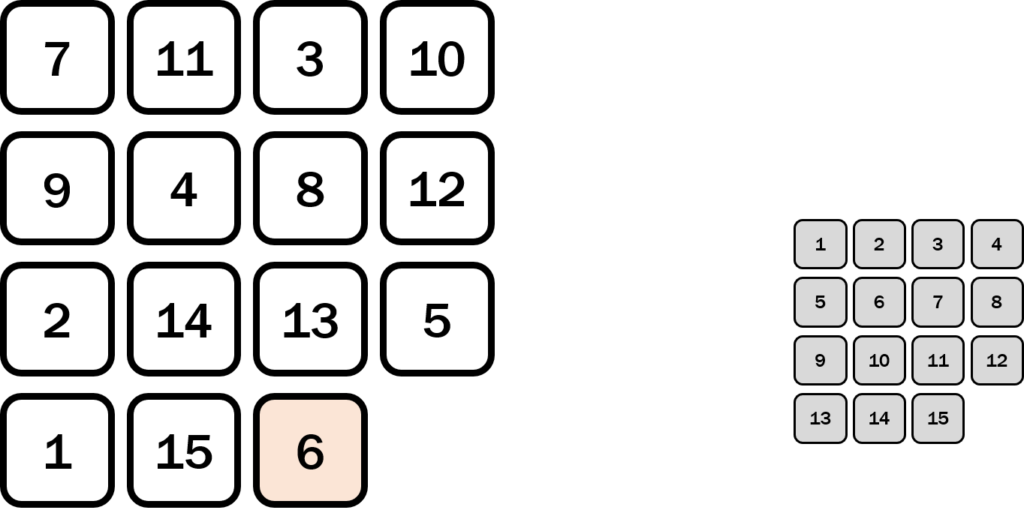

分析

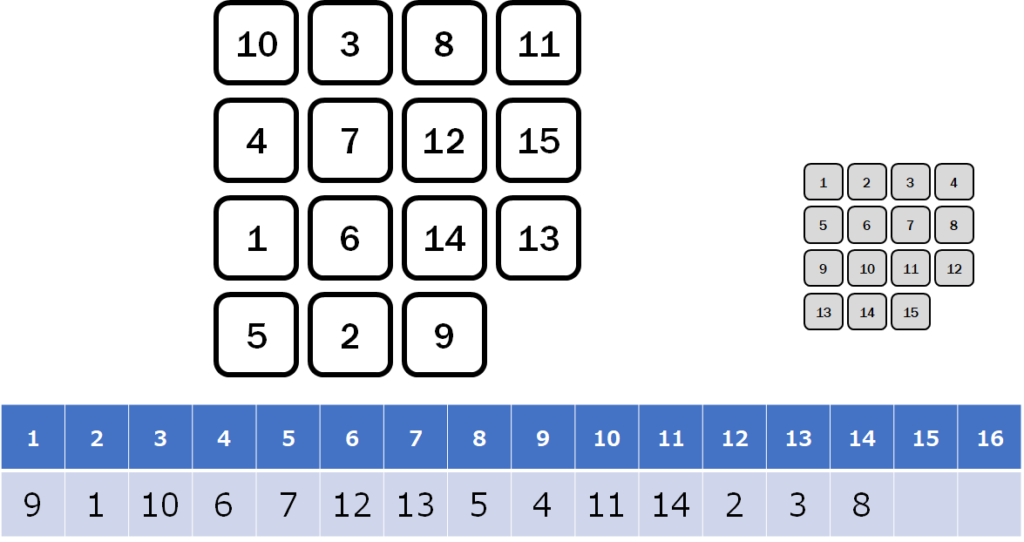

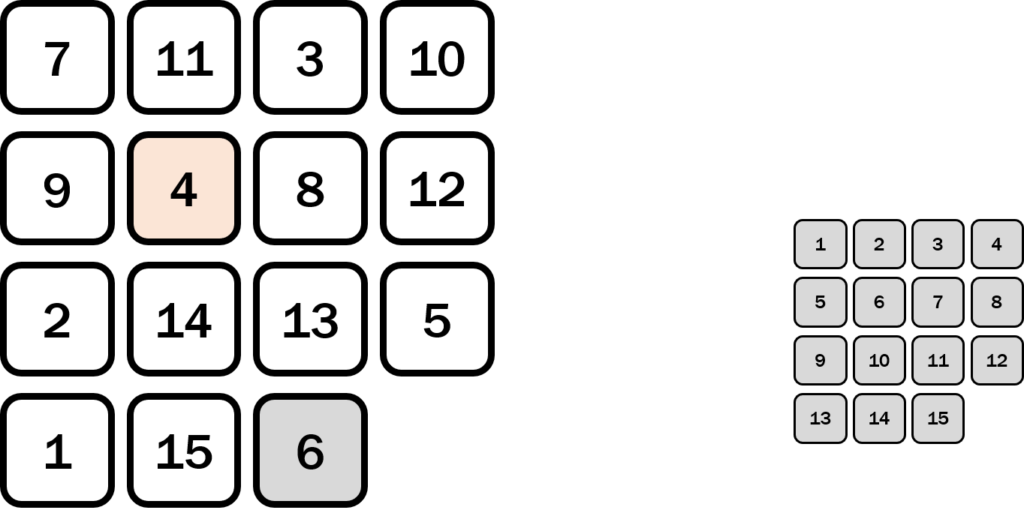

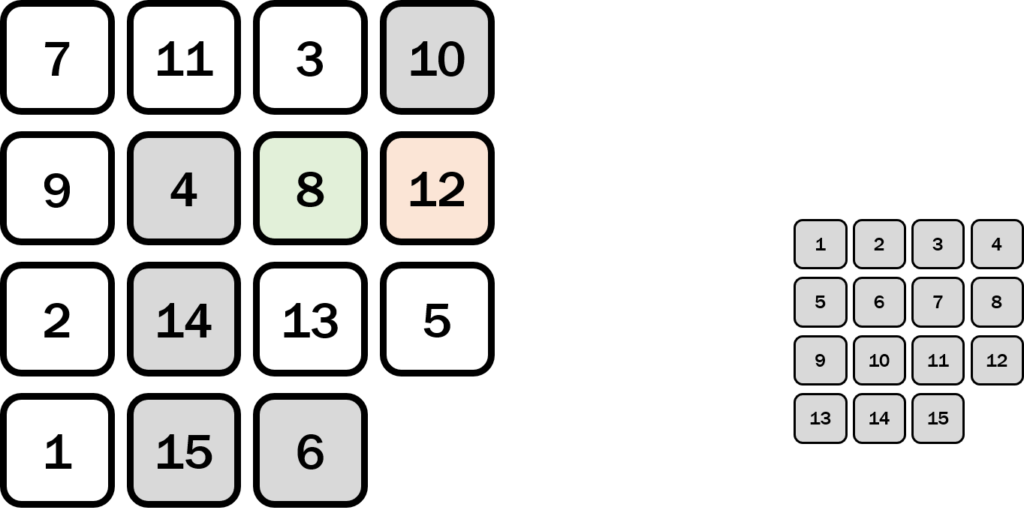

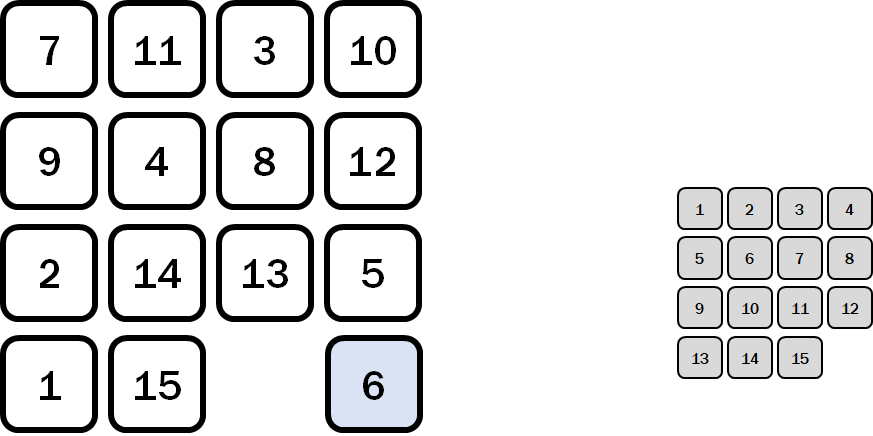

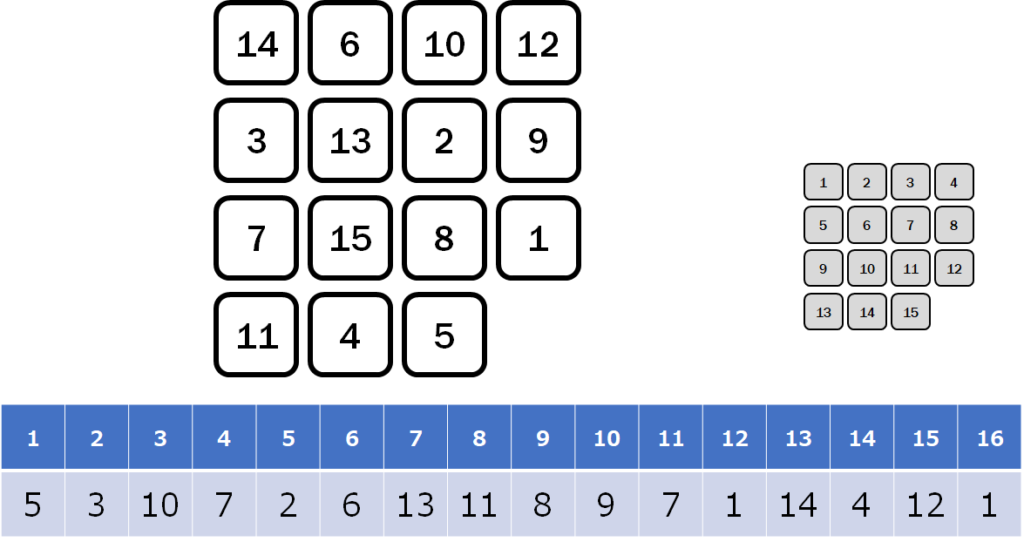

分析を開始します。まず15の位置にあるタイルの数を覚えます。以下の例では「6」となります。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 6 |

次に6の位置のタイルを覚えます。この場合は「4」となります。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 6 | 4 |

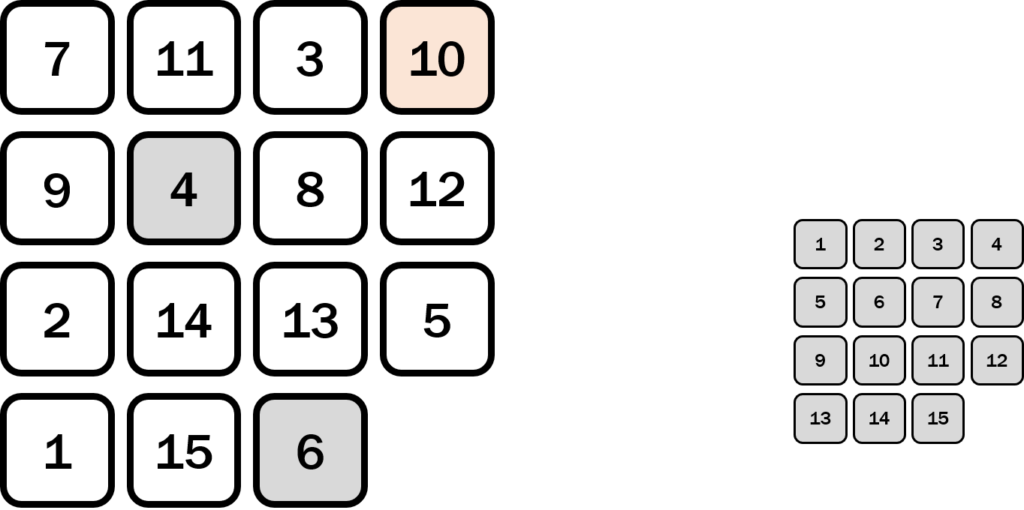

同様に「4」の位置のタイルを覚えます。この場合は「10」となります。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 6 | 4 | 10 |

次は10の位置のタイル「14」を覚えます。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 6 | 4 | 10 | 14 |

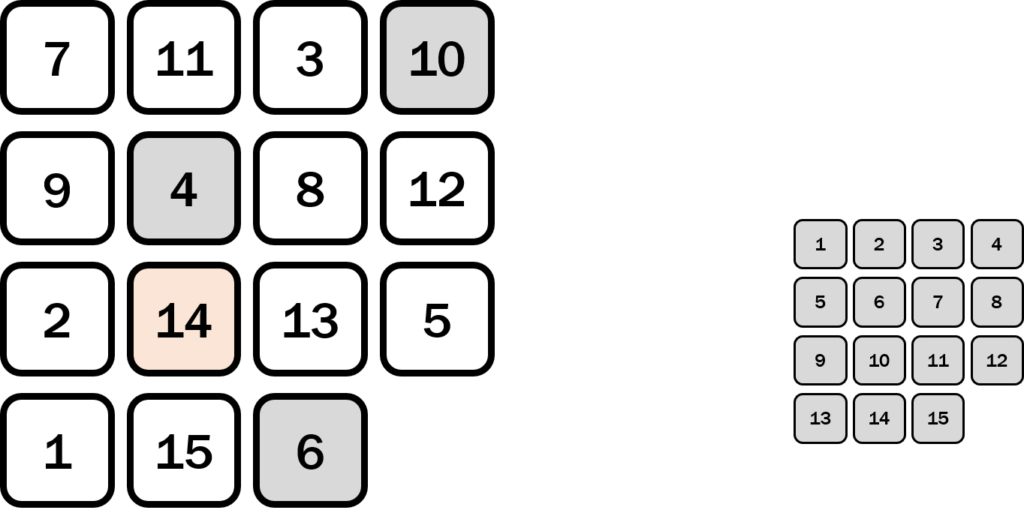

14の位置にあるタイルは「15」になりますが「15」は覚える必要はありません。全てのタイルの分析が終わる前に「15」が現れることを「ループが現れる」と呼びます。ループが現れた場合、分析が終わっていないタイルから分析を再スタートしなければなりません。今回の例では再スタートするタイルを7の位置としますが、5の位置でも9の位置などの分析が終わっていないタイルの位置であれではどこでも構いませんが、すでに正しい位置にタイルが入っているものを選ぶことはできません。この場合は3の位置にはすでに「3」のタイルがありますので3の位置から再スタートすることはできません。

7の位置からループを再スタートするので「7」を覚えます。次に7の位置にあるタイルは「8」なので「8」を覚えます。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 6 | 4 | 10 | 14 | 7 | 8 |

そして、同様に8の位置にある「12」を覚えます。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 6 | 4 | 10 | 14 | 7 | 8 | 12 |

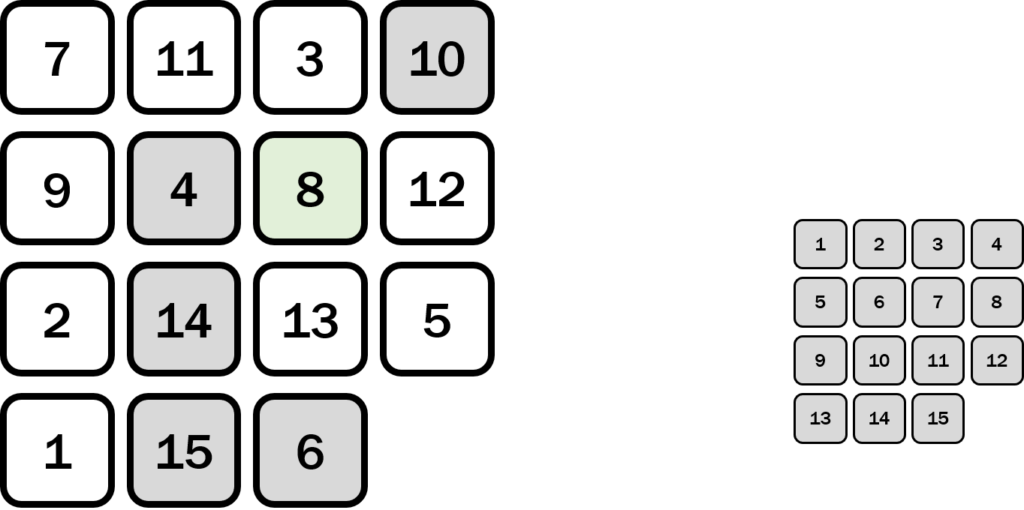

以下、同様の操作を繰り返していくと5, 9, 2, 11, 13, 1, 7とつながり、再ループを始めた7の位置に戻ります。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 6 | 4 | 10 | 14 | 7 | 8 | 12 | 5 | 9 | 2 | 11 | 13 | 1 | 7 |

既に正しい位置にタイルが収まっている3以外のすべてのタイルの分析が終了していますので、このスクランブルの分析は終了です。分析した結果の数列の数は必ず偶数になります。万が一奇数の場合は分析は誤りということになります。通常数列の個数は14~16です。運が良いと12個、運が悪いと18個になります。

他の分析例を文末に記載していますのでそちらもご覧ください。

記憶(場所法)

分析した数列の記憶方法を説明します。今回は「場所法(memory palace, method of loci)」と呼ばれるメモリースポーツの標準的な方法を使います。

まず場所を設定します。順番が大事ですので、例えばご自宅の玄関を入ってから特徴的な部屋や場所をめぐるルートを設定してください。そのルートをたどる際に記憶に残りやすい「場所」を少なくとも16か所、できれば18か所覚えてください(作ってください)。

この場所作りのコツは区別しやすい場所を選ぶことです。例えば、ルートの中に二つの本棚があると、思い出す際に混同してしまうので、なるべく印象が異なる場所を作る必要があります。

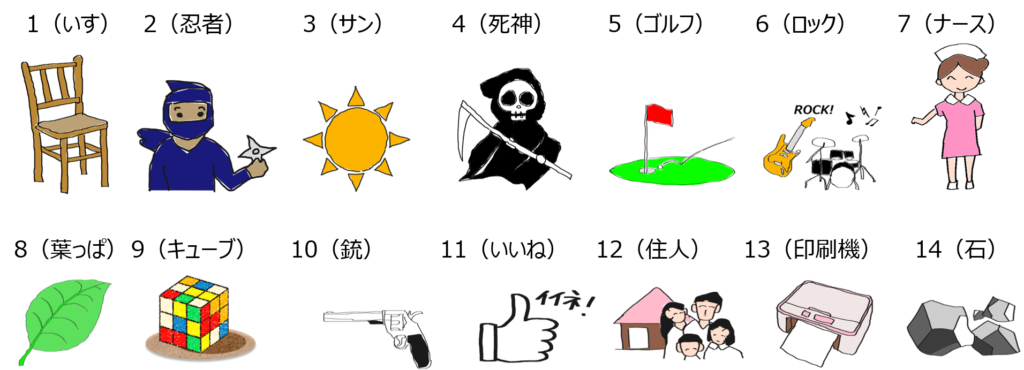

次に数字をイメージ化します。このイメージ化は語呂合わせを使います。以下例を示しますが、ご自身で覚えやすい語呂合わせを作られるのがより良いと思います。

そして、これら「場所」と「数をイメージ化したもの」を関連付けて覚えます。「場所に置く」という感じです。

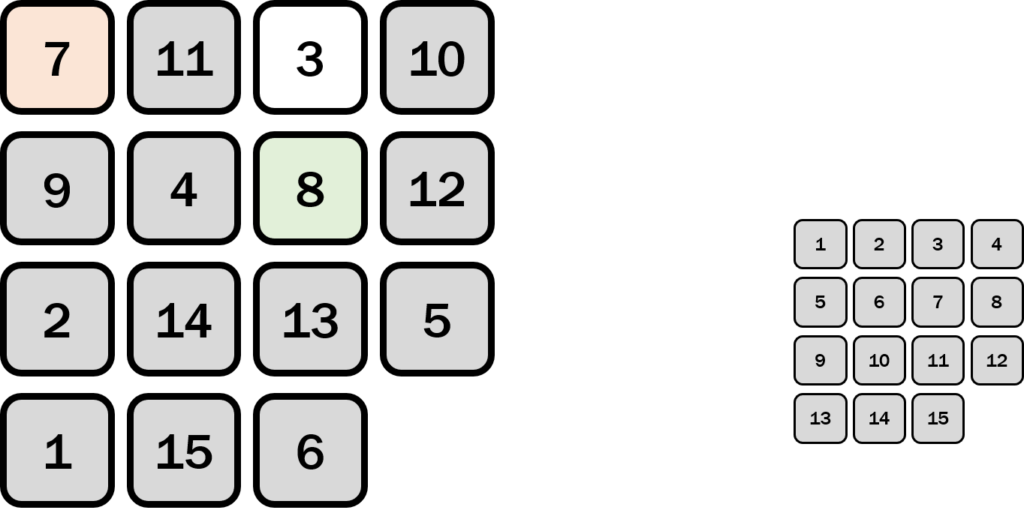

今回の例では玄関を入るとロック(6)バンドがうるさく演奏し、洗面台では死神(4)と遭遇してしまい、それを倒すためにトイレで銃(10)を手に取り、更に風呂場で石(14)を手に取り、戦いをいやすために観葉植物を見ながらナース(7)に手当てしてもらう、、、といった感じにルートを辿りながら夫々の場所にモノを置いていきます。これを分析と同じタイミングでやっていきます。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 6 | 4 | 10 | 14 | 7 | 8 | 12 | 5 | 9 | 2 | 11 | 13 | 1 | 7 |

場所法を使うと記憶に定着しやすく、また想起も容易です。慣れるまで少々時間がかかりますが、いったんマスターすれば様々な場面で応用できるのでお勧めです。

なお上記の例では15番目の場所と16番目の場所は使っていません。

目隠し装着!

実行

実行で覚えなければならないものは基本動作と二つの例外です。

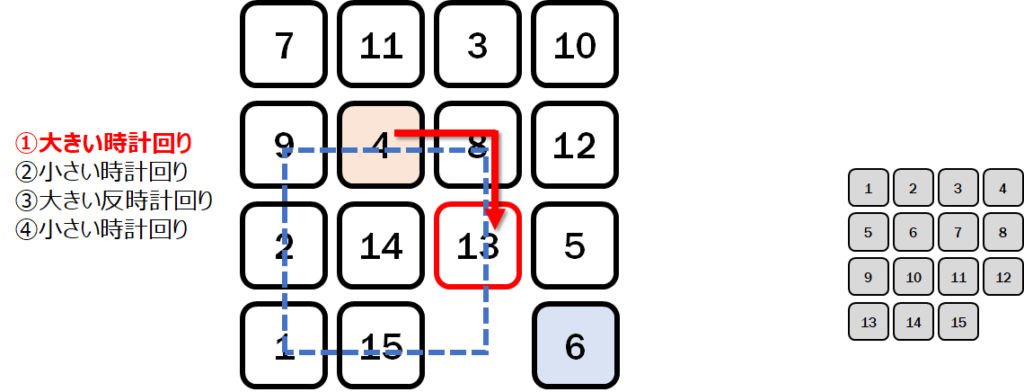

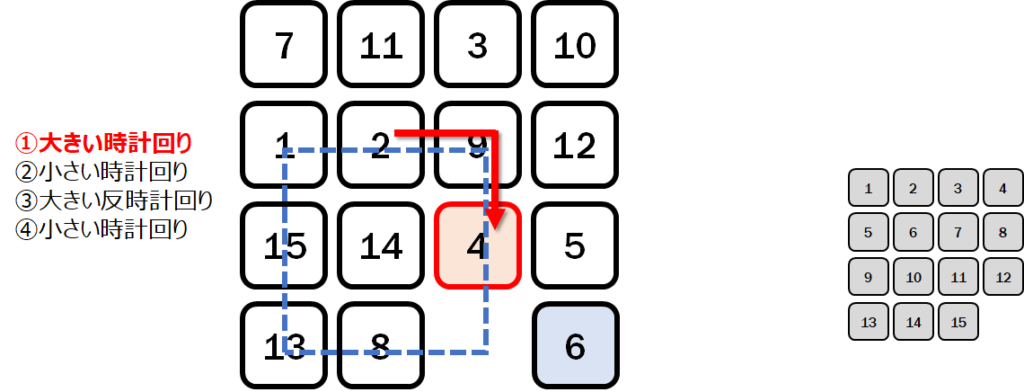

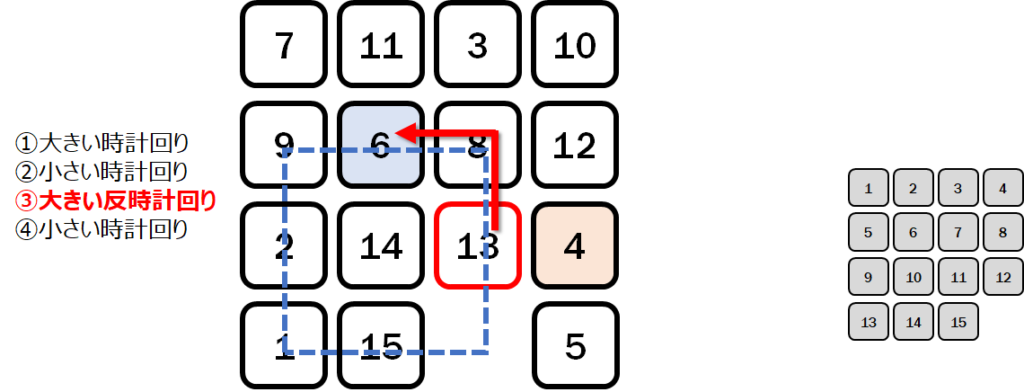

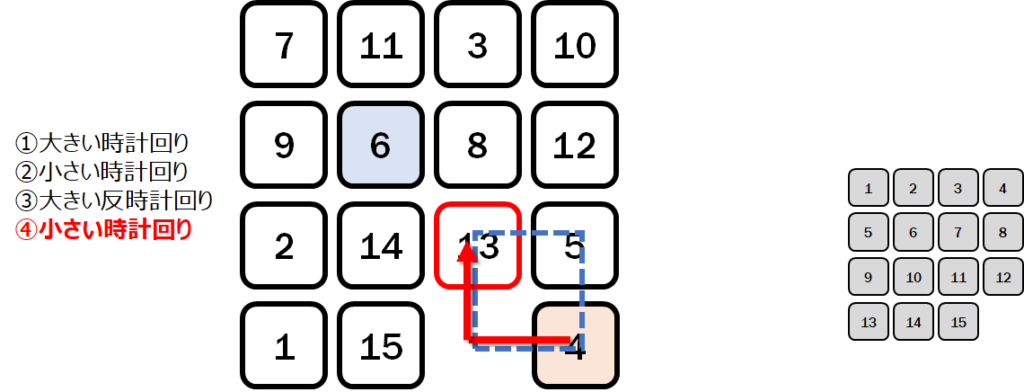

基本

- 大きい時計回り

- 小さい時計回り

- 大きい反時計回り

- 小さい時計回り

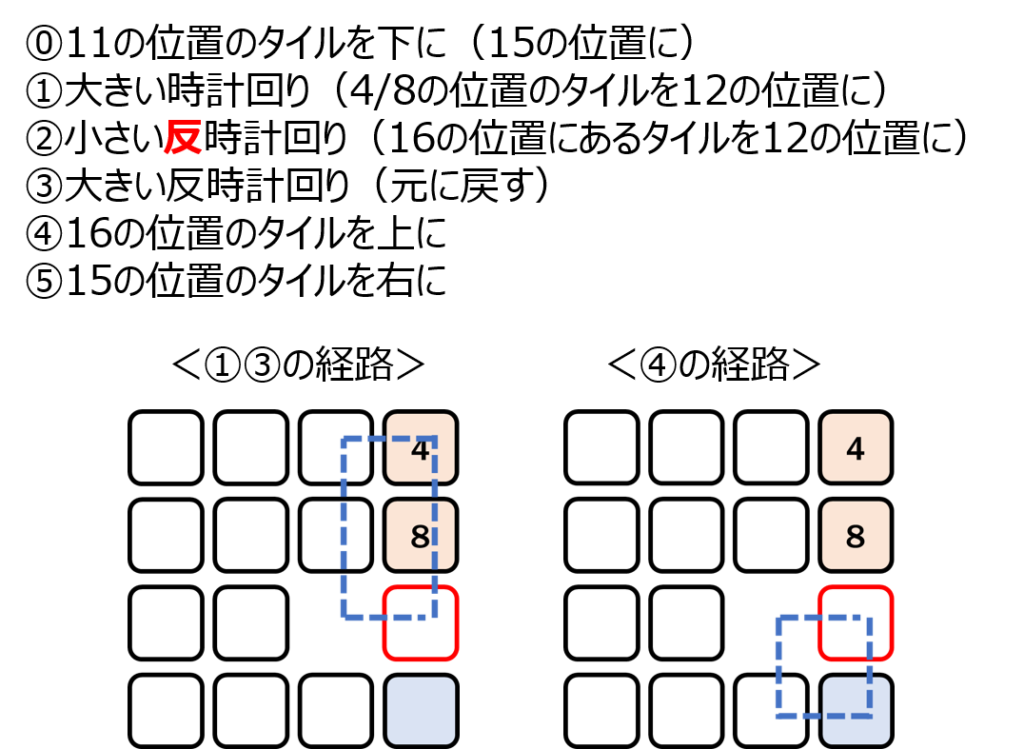

例外1:4の位置と8の位置

例外2:11の位置と12の位置

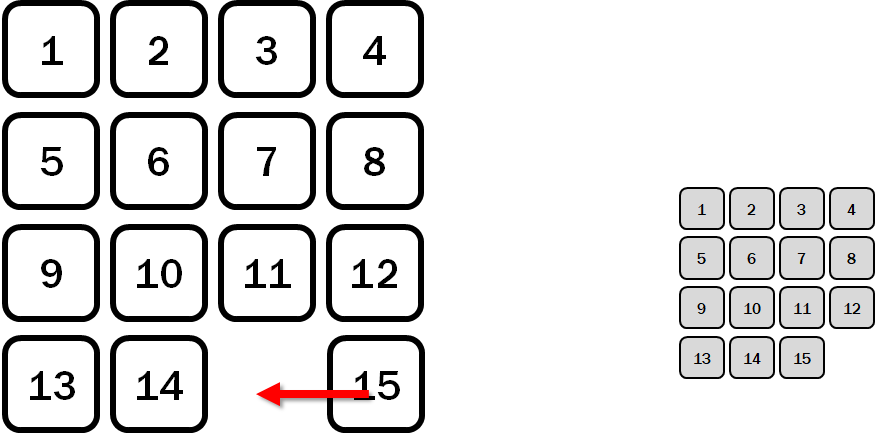

まず、脳内移動(Empty Adjustment)したタイルを実際に動かします。そして15の位置のタイルを右に一つずらします。

次に数列の先頭からタイルをそろえていきます。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 6 | 4 | 10 | 14 | 7 | 8 | 12 | 5 | 9 | 2 | 11 | 13 | 1 | 7 |

まず「6」です。目隠しをしている状態でタイルを触り6の位置(左から2番目、上から2番目)のタイルを特定します。このタイルを11の位置に移動させます。この際に6の位置と11の位置を通る長方形を想起します。その長方形をなぞって6の位置のタイルを11の位置に移動させます。15の位置がEmptyですので簡単に移動させることができると思います。

移動後は以下のような状態になります。

次に右下(16の位置)のタイルを時計回りに11の位置に入れます。これを二点交換と呼びます。

そして11の位置にあるタイルを、たどってきた長方形のルートを同じ道筋で逆に進み6の位置に戻します。

最後に再度右下(16の位置)のタイルを11の位置に時計回りで移動させます。

これで正しく「6」のタイルが6の位置に収まりました。ここで注目してもらいたいのは、これら一連の操作①~④により基本的に他のタイルが影響されずに二つのタイルの交換が可能となることです(11の位置のタイルと12の位置のタイルは構造上入れ替わってしまいます)。従って基本的に記憶した数列の先頭からこの動作を繰り返すことにより、パズルを解くことができます。

また上記の例では①大きい時計回りをする際に3×3の長方形を想起しましたが、以下のような3×2の長方形でも構いません。ただし目隠しをしている状態ですので、タイルの壁を利用できる上記の方法を好む人が多いと思われます。

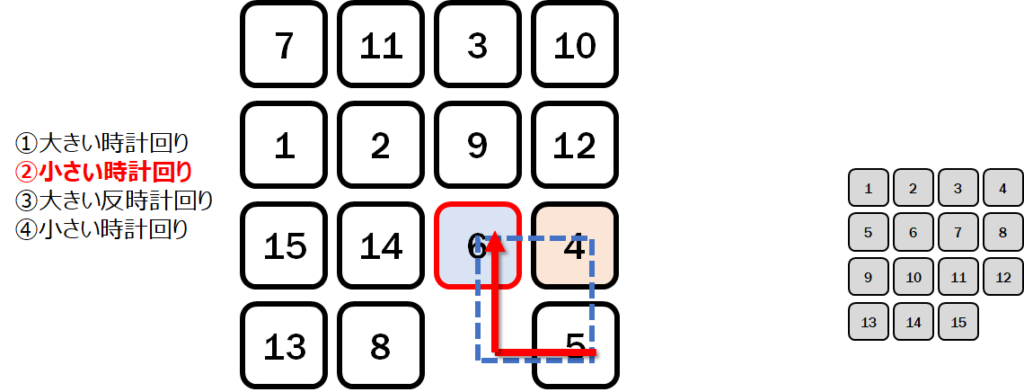

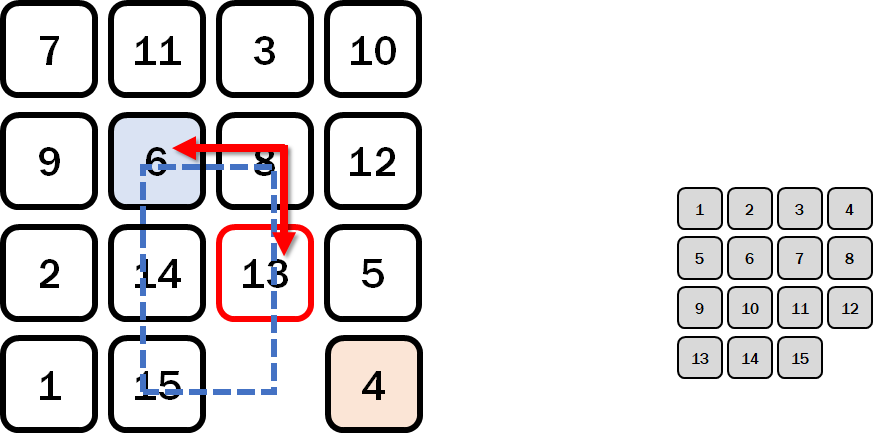

さて例外を示します。一つ目の例外は4の位置と8の位置です。4の位置のタイルを11の位置に移動させる場合、12の位置のタイルを移動させることは望ましくありません。従って4の位置や8の位置のタイルを移動させる場合、長方形ではなく以下のような変則的な形をルートを想起してタイルを移動させてください。最初は戸惑いますが、慣れれば問題なく移動させることができるかと思います。

なお例外1には高速解法があります。上記の理解ができた方は是非高速解法にチャレンジしてみて下さい。

二つ目の例外は11の位置と12の位置のタイルです。

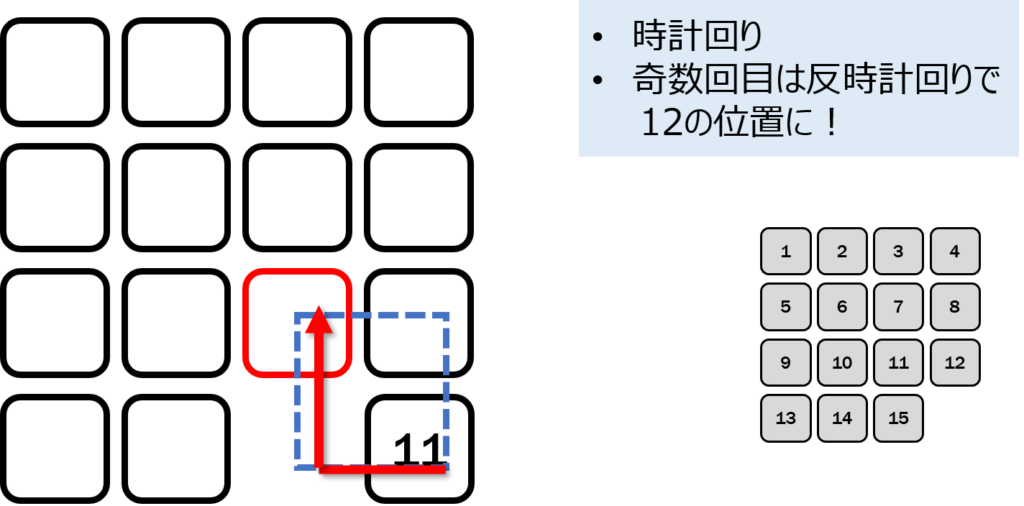

11の位置にタイルを入れる場合は時計回りに右下(16の位置)のタイルを11の位置に移動させてください。ただし暗記した数列において奇数番目に11の位置にタイルを入れる場合は12の位置に反時計回りに入れてください。

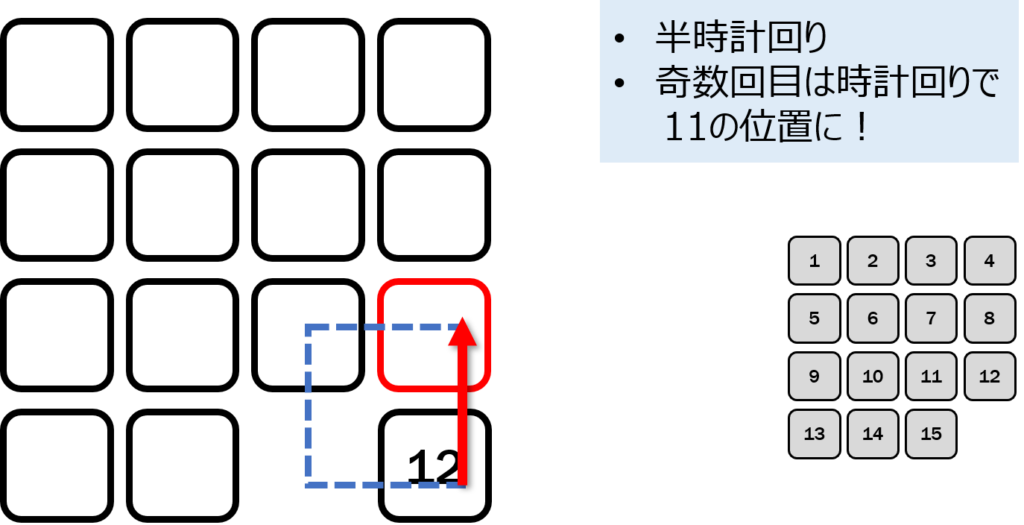

一方で12の位置にタイルを入れる場合は反時計回りに右下(16の位置)のタイルを12の位置に移動させてください。ただし暗記した数列において奇数番目に12の位置にタイルを入れる場合は11の位置に時計回りに入れてください。

上記の基本と例外1, 2を数列の全ての数字の位置に適用すると、、、、バッチリ15パズルが完成しているはずです。

最後に右下のタイルを15の位置に戻すことをお忘れなく。

高速解法1(例外1の別の解法)

4の位置と8の位置にあるタイルの動きは、単純な長方形ではなく複雑な動きとなります。また手数も多いです。

そこで、4の位置と8の位置にあるときのみ、以下の手順を使うことができます。複雑なルートを辿らなくてもよいのでミスが減るかと思いますが、最後の処理が他のタイルと異なるため最初は戸惑うかもしれません。

なお、この解法は@kits_さんからヒントを頂きました。ありがとうございました。

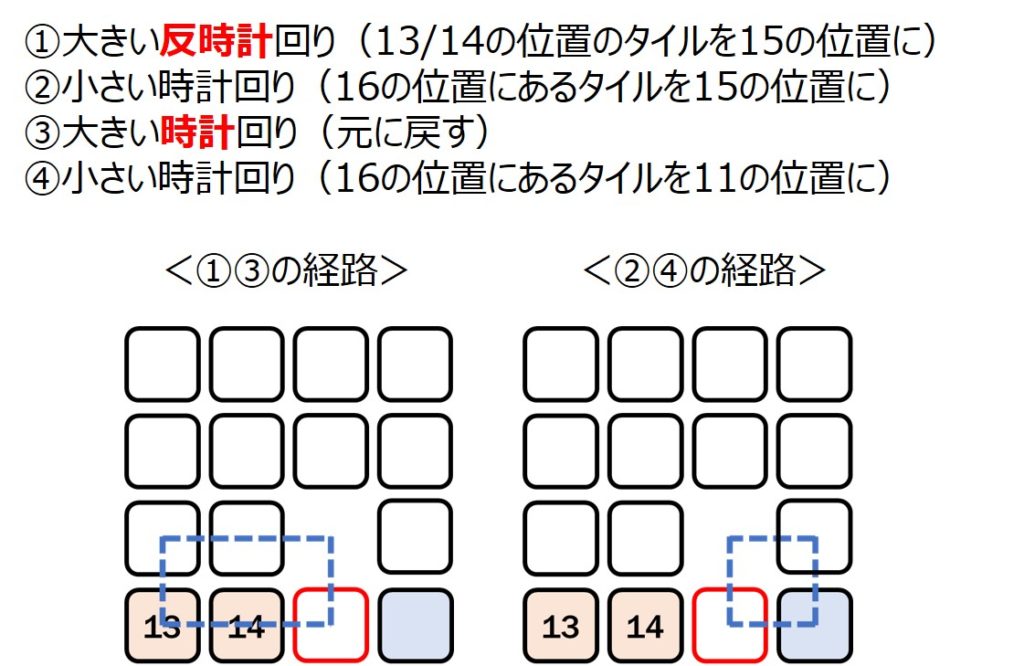

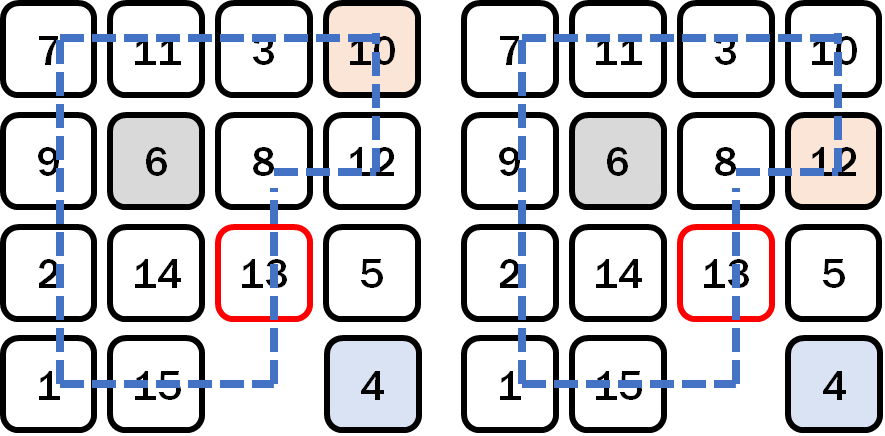

高速解法2(13, 14の位置のタイル)

13の位置のタイルと14の位置のタイルは11の位置まで若干距離があります。例えば13の位置から11の位置に移動させるためには<13>→<9>→<10>→<11>と3プロセス必要となります。これを一つ減らす手法を以下に示します。回転方向が逆になるため最初は混乱してしまうかもしれませんが、高タイムを求める際には必要となってくるかと思います。

さいごに

説明は以上となります。このぐるぐるメソッドを使用すれば基本的にどんな大きさのNxNパズルでも目隠しで解くことができます。「ぐるぐるメソッド」と名付けた理由は大きな時計回りをする際にぐるぐる回していることに由来しています。

ぐるぐるメソッドでは二点交換を用いましたが、三点交換への拡張も可能かと思います。この辺は追って検討していきたいと思います。

現在くるくる会においてオンライン目隠し15パズル計測会を開催しています。キューブのBLDやメモリースポーツを行われている方にとってはとっつきやすい競技だと思われますので、ぜひチャレンジしてみてください!

他の分析例

2ループ

ループなし